Dicen que todos convivimos con fantasmas. Es difícil no creer en ellos cuando estás en Berlín: la mitad llegamos escapando de nosotros mismos; los otros desembarcan pensando que van a triunfar.

Todos naufragamos oyendo cantos de sirena.

Berlín es un fraude cruel, una auténtica encerrona: un engañabobos que termina con largas calles oscuras, olor a orín y los monstruos del pasado taladrándote la cabeza.

Tuve que residir en un albergue porque estaba en la lista de espera de todas las inmobiliarias. Ninguna era capaz de pronunciar bien mi apellido. Los que estábamos en esa situación éramos una auténtica ciudad paralela: teníamos la desfachatez de ir de artistas, pero sólo hacíamos los trabajos más jodidos. Y mientras tanto, la ciudad seguía atrayendo a miles de incautos que no sabían explicarse por qué estaba todo tan barato.

El día de mi cumpleaños me enviaron a un edificio prefabricado de esos de protección oficial. Me levanté con una resaca espantosa pensando que era una broma, pero los de la agencia me contaron que la pareja de aquel sitio había decidido abandonar la ciudad, cosa que entendía.

La vivienda era un calco de todas las demás que había en la calle, pero parece que en la mía se habían producido extrañas apariciones. Además, el vecino de abajo se había suicidado y el de arriba había muerto de cáncer. De hecho, cuando subí las escaleras por primera vez, me crucé con dos tipos que lo bajaban tapado en una camilla. El hedor me revolvió el estómago: era como encontrarse a alguien en el metro a las ocho de la mañana comiendo kebab. Aquel tipo debería llevar semanas muerto y nadie se había percatado. Las manchas del techo en mi comedor le daban un aspecto sórdido a todo aquello.

Llegué ahí confiado de que por fin había logrado deshacerme de mis propios monstruos, pero en realidad éstos venían conmigo.

No tardé mucho en volver a la vieja autodestrucción: Lo único que tenía era un sofá y un montón de botellas. Por las noches me dedicaba a pegarle a las paredes con mis guantes de boxeo y sentía cómo mis demonios apostaban en contra.

Por las mañanas me levantaba agotado y me iba a buscar trabajo para volver a casa por la noche. La mayoría de las veces me quedaba sentado en el parque. El techo se me caía encima. Me enteré de que en Japón existe un Ministerio de la Soledad. Aquí la mayoría no se dieron cuenta de que estaban solos hasta que empezó la pandemia. En mi país, la juventud estaba quemando contenedores para frenar las cargas policiales: saben que les espera una vida precaria. Descubrimos lo que pasaba en las residencias de ancianos y a partir de ahí supimos que no había futuro.

Encontré un espejo y lo colgué en el comedor: veía las formas de los espectros mientras giraba el tocadiscos. Procuraba no mirarlos a la cara para no ponerme a beber. Es difícil lidiar con las apariciones cuando la mancha del techo se hace cada vez más grande.

Mis demonios volvieron a apostar que me iba a la mierda cuando empecé a recoger cosas de la calle: intentaba llenar el blanco de las paredes. La mayoría de apartamentos eran pisos turísticos que habían quedado vacíos. Todo mi barrio era un auténtico decorado que se acababa de desmontar. Una mentira de millones de euros. Si todo joven desarrolla el síndrome de Diógenes en Berlín, 2020 fue el año por excelencia.

Puse cuadros de gente que no conocía. Aquellos rostros le daban al interior de mi bloque un aspecto todavía más gris. Fantaseaba con quienes habían sido y me inventé varias historias a partir de sus caras, embargadas de sopor.

Los domingos me tumbaba en el suelo y a la hora que sonaban las campanas empezaba a dibujar mapas de lugares que no existen.

Y apunté:

Miro por la ventana como pasan el tráfico y los días. Veo que en el edificio de enfrente hay una chica que desde su ventana mira la calle igual que yo. Su ventana tiene unas cortinas rojas muy finas, como las mías. Por la noche las cierra, pero la silueta de su cuerpo queda proyectada por la luz interior. Paso mucho rato mirándola bailar mientras bebo. De día nos cruzamos y no nos decimos nada, pero cada vez nos miramos más.

En una época de tantos filtros, me pareció auténtico.

Las horas en que ella cerraba las cortinas y se ponía a bailar siempre eran las mismas. Yo me ponía a hacer sombra con los guantes de boxeo porque para mí aquello también era bailar. Y era el único modo de hacerlo con ella. Imaginé que un día nos conoceríamos.

Sombras, retratos y humo de cigarrillos. Me di cuenta de que todos éramos secuelas: Diógenes vivía sólo en un barril y le gritaba a Alejandro Magno que se apartara porque le tapaba el sol, Crates e Hiparquia lo imitarían llegando más lejos: vivieron entre excrementos como los perros. Siglos después, en Berlín los cielos estaban grises y encapotados y las bolsas de la basura se amontonaban por doquier. Los cuervos se posaban sobre montañas de plástico y lo picoteaban todo. Yo miraba por la ventana y me cruzaba con la chica sin nombre mientras las moles de mugre seguían creciendo. Jamás nos decíamos nada.

Un día la sonrisa fue mutua. La tarde en que abrió las cortinas y se apoyó en el marco para mirarme boxear.

Mi piso estaba impoluto y el tocadiscos seguía dando vueltas. Fui hacia mi ventana abierta de par en par y la vi al otro lado de una calle saturada de mugre y arena negra junto a una gran acumulación de residuos. Ella me miraba desde su casa ensimismada y en aquel momento me di cuenta de que ella tampoco estaba sola: a su alrededor, terroríficas figuras de monstruos, fantasmas y espectros se alzaban, rodeándola y mirándome risueños. Ella sonreía, porque había visto a los míos.

Nihm Smoboda

(Mataró, Barcelona) escribió su primera obra de teatro mientras trabajaba de albañil. Posteriormente estuvo en la televisión local presentando el magazine cultural “La fàbrica”.

(Mataró, Barcelona) escribió su primera obra de teatro mientras trabajaba de albañil. Posteriormente estuvo en la televisión local presentando el magazine cultural “La fàbrica”.

En Berlín abrió un blog, trabajó de Dj y asistió a talleres de creación literaria.

Queda finalista en el concurso de microrrelatos científicos de la Fundación Aquae y publica el cuento “Los álamos” en la antología “Miradas” de Buch:Buch.

En 2021 gana el Certamen Literario de Memoria Histórica con el relato “Las lágrimas de la Montaña Púrpura”, éste se va a publicar próximamente en una antología por parte del equipo de Altavoz Cultural.

Sigue luchando. Instagram

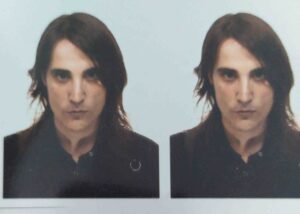

Foto de portada: Alejandro Ramos Corral: explorador de una realidad habitada por reflejos elocuentes y superficies sustraídas a la mirada común. Instagram

Club Lado|B|erlin

Club Lado|B|erlin